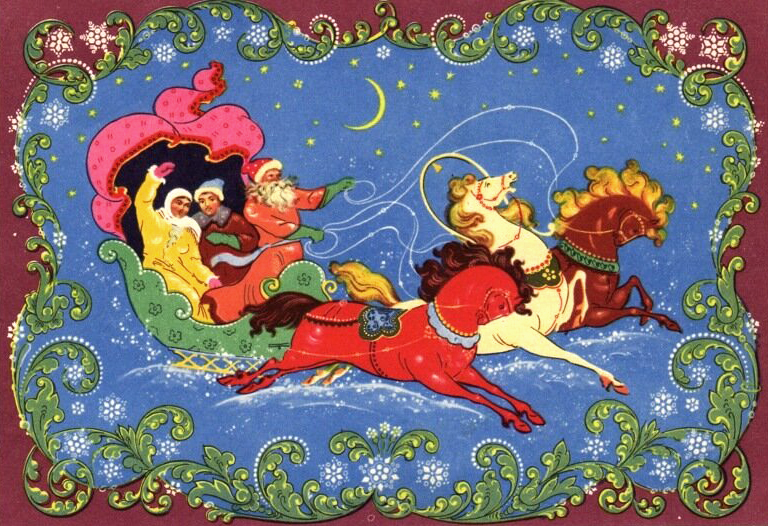

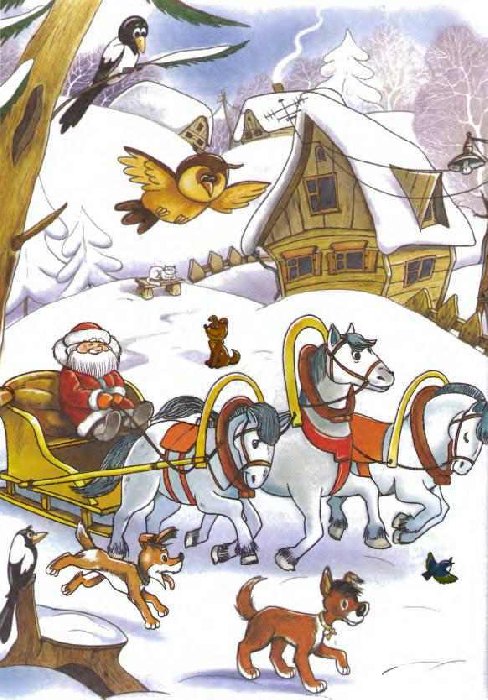

Тройка Деда Мороза – основное традиционное средство передвижения по белу свету главного зимнего волшебника России. Лошади у дедушки белой (правильно говорить «серой») масти. Тройку лошадей Деда Мороза часто вспоминают тогда, когда сравнивают русского волшебника с его зарубежным коллегой Санта Клаусом. Последний, как известно, путешествует на оленях. А Дед Мороз «на бойкой, необгонимой тройке несется».

Историки утверждают, что тройка как русская запряжка коней возникает на рубеже XVII-XVIII веков. Ее появление в России связано со стремлением увеличить скорость езды на большие расстояния. Каждая лошадь в тройке скачет своим аллюром. В центре расположен коренник, скачущий рысью, а по бокам - пристяжные лошади, скачущие галопом. Так достигается высокая скорость – до 50-и километров в час.

Как Дед Мороз первый раз прокатился на тройке

Нам сегодня кажется, что Дед Мороз всегда путешествовал на тройке, однако это не так. К 50-ым годам прошлого века окончательно вырисовывается образ зимнего волшебника. Формируется представление о внешнем облике и характере, о его помощниках в лице Снегурочки, Мальчика Нового года, Снеговика и разных зверушек. Но тройка как средство передвижения Деда Мороза пока еще отсутствует.

Например, изучая образ волшебника в мультипликации, мы обнаруживаем, что наш герой передвигается на автомобиле («Когда зажигаются ёлки»), на самолете («Новогодняя ночь» или «Новогоднее путешествие»), даже на оленьей упряжке («Ёлка», «Когда зажигаются ёлки») – чужом для российского волшебника транспорте (вспоминаем заморского Санту). А где же исконная русская тройка? Ее мы долгое время в сопряжении с Дедом Морозом не встречаем.

Но, изучая новогодние поздравительные открытки, мы с документальной точностью установили появление первого визуального образа Деда Мороза на тройке лошадей. В 1959 году была напечатана открытка, автором которой является художник Евгения Венедиктовна Пашкова-Селиванова (1917-1971).

На почтовой миниатюре волшебник в полный рост стоит в санях с новогодней елкой, правой рукой он указывает направление движения, а тройкой управляет юный возница в шапке-ушанке, может быть, Мальчик Новый год. Над тройкой звездное небо с космическими аппаратом.

Конец 50-х прошлого века. Идет активное освоение космического пространства. Наша страна занимает лидирующие позиции в мире. Художник так выстраивает композицию на открытке, что поневоле осознаешь, что Деду Морозу и космической ракете по пути.

Советские открытки часто отражают точные приметы времени. Тройку Деда Мороза сопровождает первая в мире межпланетная станция «Луна-2». Этот космический аппарат доставил на Луну вымпел с изображением герба СССР.

Так благодаря творческой фантазии художника Дедушка Мороз освоил новый вид транспорта. Конечно, сама Евгения Венедиктовна, автор поздравительной открытки, не задумывалась о своем вкладе в формирование образа Деда Мороза. Впрочем, волшебная тематика была близка ее творчеству. Известен целый ряд интересных иллюстраций Евгении Пашковой-Селивановой на тему русских народных сказок. Одну из ее иллюстраций к сказке «По щучьему веленью» мы размещаем в этой статье.

60-е годы – формирование образа тройки Деда Мороза

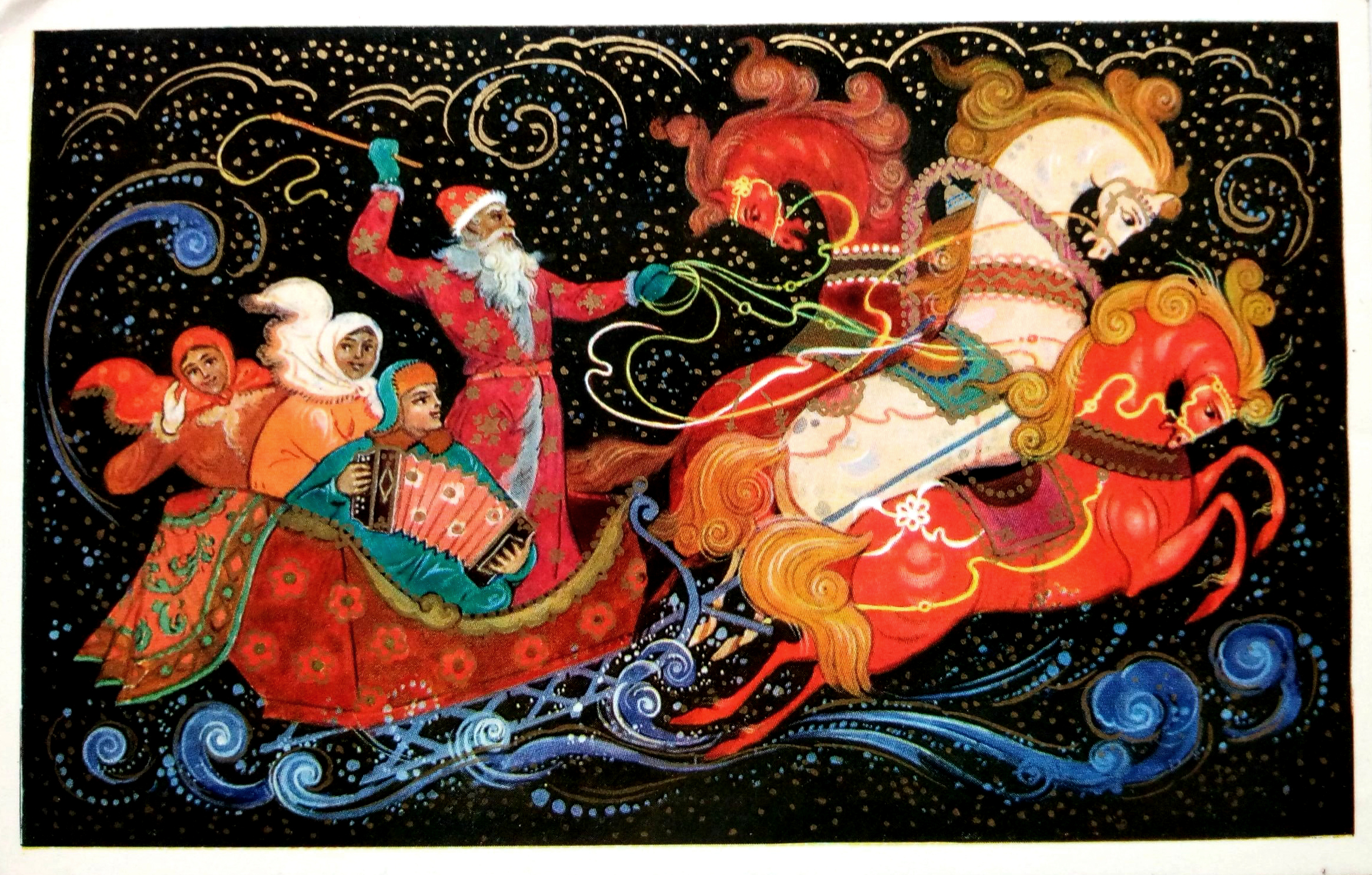

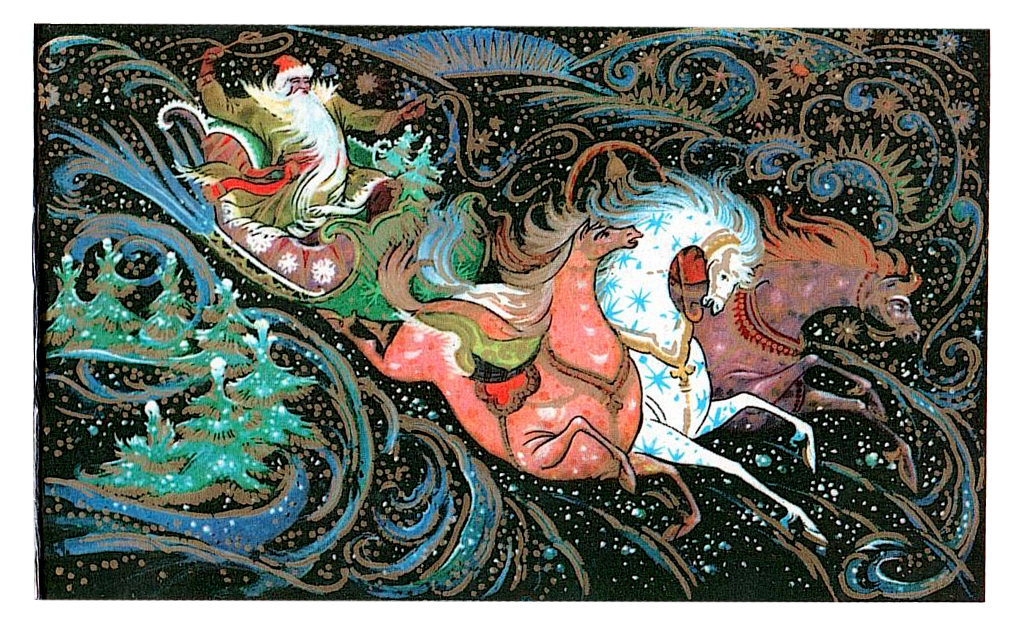

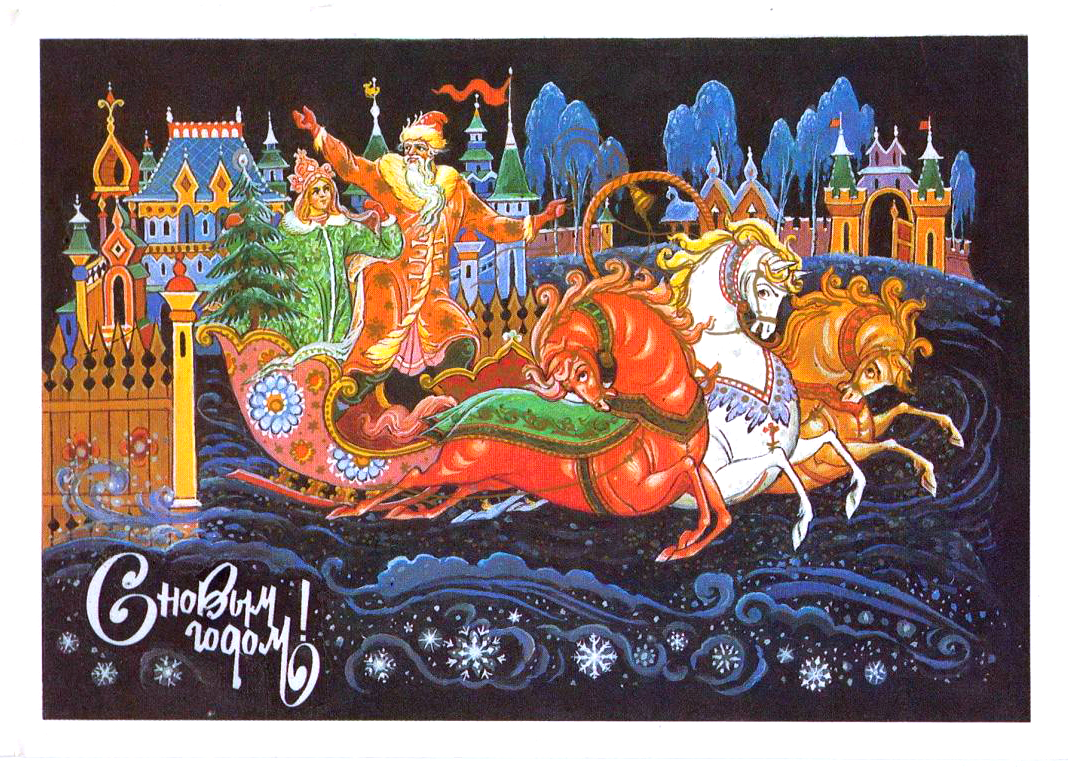

Зимнему волшебнику путешествовать на новом виде транспорта понравилось. Однако устойчивая традиция изображать Деда Мороза на тройке пришла из народного промысла Палех. Палехские художники, большие мастера лаковой миниатюры, в большом количестве тиражировали образ тройки волшебника на своих изделиях. Чуть позднее они перенесли изображение тройки Деда Мороза на новогоднюю поздравительную открытку.

Палехская лаковая миниатюра, по мнению искусствоведов, восходит к древнерусскому искусству иконописи. На своих работах мастера прорисовывают каждую, даже самую мелкую деталь. Для палехского письма характерна необыкновенная яркость и контрастность в изображении сказочного мира и чудес. В росписи палешан много золотого цвета, создающего неповторимые волшебные сюжеты. Таким могущественным волшебником, легко преодолевающим на тройке любые расстояния, предстает на палехских открытках главный зимний волшебник России.

В 60-70-е годы печатается много почтовых миниатюр с образом тройки Деда Мороза, значительная часть которых принадлежит художникам Палеха. Особенно выделяется творчество Константина Александровича Андрианова и Константина Сергеевича Бокарева.

Современная мифология и тройка Деда Мороза

В 1982 на экран выходит быстро ставший популярным новогодний фильм-сказка «Чародеи». В кинокартине Лариса Долина исполняет детским фальцетом песню «Три белых коня» (Музыка Е. Крылатова, стихи Л. Дербенева). В припеве звучат такие слова:

«И уносят меня, и уносят меня В звенящую снежную даль Три белых коня, эх, три белых коня Декабрь, январь и февраль».

Песню в народе очень полюбили. Без ее исполнения сегодня трудно представить песенный новогодний концерт. Понятно, что, по мысли авторов, «три белых коня» - метафора, три зимних снежных белых месяца. Но вскоре современный фольклор образ «трех белых коней» переосмыслил. Они, оказывается, ни много ни мало кони из тройки Деда Мороза и зовут из Декабрь, Январь, Февраль.

Тему «коней» развивает Андрей Усачев в повестях «дедморозовского» цикла «Дед Мороз из Дедморозовки». Они живут в конюшне, верой и правдой служат волшебнику, во время его путешествий развивают прямо-таки космическую скорость. И зовут их, конечно, согласно традиции – Декабрь, Январь и Февраль.

Статьи по теме

Новости по теме

-

Как прошел День тикающих часов в резиденциях Дедов Морозов26 сентября 2020

Как прошел День тикающих часов в резиденциях Дедов Морозов26 сентября 2020